Spontanes Fotoshooting

Bis jetzt habe ich ja noch nichts aus meinem Laden gepostet, aber manchmal gibt es Situationen oder Gelegenheiten, die ich dann doch veröffentlichen möchte. Eines kann ich nach vier Monaten mit eigenem Laden mit Bestimmtheit sagen: Es gibt mehr Varianten an menschlichen Verhaltensweisen, als man für möglich hält. Meistens ruft das bei mir Erstaunen oder Verblüffung hervor, manchmal ist es einfach nur reizend, wie zum Beispiel der 86-jährige Schneidermeister i. R., der mir einfach nur zu meinen Teilen gratulieren wollte und sich über die hervorragende Verarbeitung freute, die es heutzutage wohl doch noch gäbe.

Mit das Kurioseste, was mir in den letzten Monaten begegnete, war ein nicht mehr ganz so junger Mann, der meine Sachen so toll fand, dass er fragte, ob er sie, sobald er passende Mädels gefunden habe, fotografieren dürfe. Er plane für sich eine Karriere als Fotograf und würde die Bilder gerne als Einstieg verwenden. „Noaja, warum nicht?“, dachte ich mir und sagte vage zu. Am nächsten Tag war er (für mich unerwartet) bereits wieder zur Stelle, mit drei jungen Frauen im Schlepptau. Im Gegensatz zu ihm, der den Laden förmlich stürmte, um die „Location“ zu checken, stellten sie sich eher schüchtern vor. Drei ganz entzückende junge Frauen, zwei aus Köln, die sich als Straßenmusikerinnen einen Teil ihres Studiums finanzierten (oder einfach nur so, aus Spaß) und eine Freundin aus Aachen.

Der mit dem Smartphone tanzt

Ich wunderte mich zwar, dass kein Fotoequipment vorhanden war, musste den ambitionierten Fotografenanwärter aber erstmals ausbremsen, um zu erfahren, was er sich nun eigentlich konkret vorgestellt hatte, denn er rotierte immer noch durch den Laden. Nachdem geklärt war, dass meine Sachen nicht in eine Baugrube verschleppt werden, der Laden ihm als Location genügte und sowieso nur mit Smartphone fotografiert werden sollte, war ich einerseits beruhigt, anderseits aber schwer neugierig, was noch alles kommen würde. Egal was, es bot sich für mich die Möglichkeit, meine Sachen an lebenden Menschen zu sehen und die Ergebnisse mit meinem Smartphone ebenfalls festzuhalten.

Den weiteren Verlauf des Tages möchte ich gerne weniger konkret schildern, wer bis hierhin aufmerksam gelesen hat, wird eine leise Idee von Aufwand und Ergebnis haben. Nur so viel: Es gibt Talente, die seltenere Variante, und es gibt die Mehrzahl von Menschen, die sich die Inhalte über längere Zeit erarbeiten müssen; und dann gibt es welche, die das Aneignen von Wissen als überflüssig und zeitraubend überspringen und meinen direkt im Olymp der Profession zu landen zu können.

Wie dem auch sei, die Mädels waren klasse! Meine Bilder sind jetzt auch nicht hoch künstlerisch (weil mit Smartphone gemacht), aber sie vermitteln einen Eindruck von einigen meiner Kleidungsstücke. So, here we go!

Als erstes kommt Mona in dem feinen Wollkleid mit einem Lederträger …

… und Tamina, die die karierte Jacke mit den Blasebalgtaschen trägt. An sich war Tamina mit ihren 1,63 Metern zu klein für die Jacke, hat sich aber trotzdem sehr wohl gefühlt.

Darunter das Tüllshirt mit Applikationen und eine Nadelstreifenhose im Stil der 20er-Jahre.

Alles in Allem war es ein recht amüsanter Tag, jedenfalls haben wir Frauen unseren Spaß gehabt. Die beiden haben Musik gemacht und auch gesungen, sogar a capella, und sie sind wirklich richtig gut!

Die französische Naht im rechten Winkel

Bei aller Erfahrung im Metier, stößt man doch ab und zu auf unerwartete Herausforderungen. Je nach Tageslaune kann man das doof oder spannend finden, nichtsdestotrotz muss eine Lösung her.

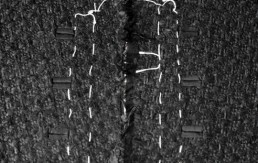

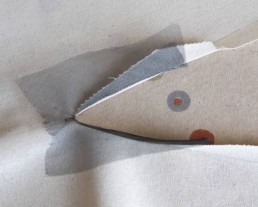

Es fing alles mit dem Entwurf einer Sommerbluse an, deren Schößchen wellenartig an das Oberteil angefügt wurde. Wegen des leichten Stoffes war die französische Naht meine Wahl der Verarbeitung. Die Rundungen waren ja schon an der Grenze dessen, was mit dieser Art der Nahtverarbeitung möglich ist, bis ich an die Ärmel kam. Das Oberteil hatte angeschnittene Ärmel, an die Puffärmel aus Organza angesetzt werden sollten. In einem Winkel! Und da guckte ich erstmal etwas überrascht aus der Wäsche … denn es funktionierte nicht wie gewohnt. Also, Stoffreste raus und testen, testen, testen.

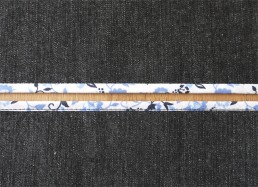

Die einfache französische Naht

Zum Einklang auf das Thema stelle ich die französische Naht erstmal vor – zur Erinnerung oder zum Kennenlernen.

Durch die doppelte Naht ist diese Art der Verarbeitung besonders stabil und eignet sich am ehesten für sehr feine und leichte Stoffe, die mit einer normalen Naht zu schnell belastet würden.

Wie näht man eine französische Naht um die Ecke?

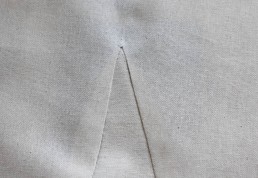

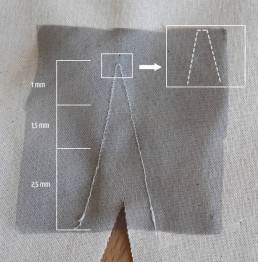

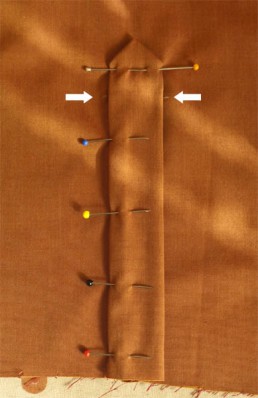

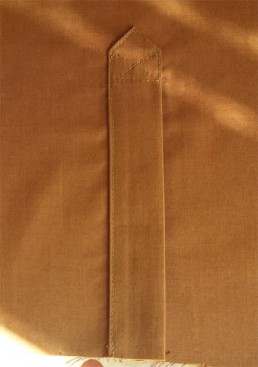

Die französische Naht ist an sich ja keine große Herausforderung. Für die Ecke jedoch braucht man ein wenig Vorbereitung und muss sehr präzise arbeiten. Die Nähte werden hintereinander genäht, da es leider nicht an einem Stück geht.

Update: Die Ecke noch sicherer machen

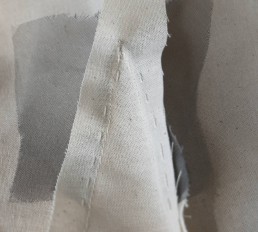

Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis noch nicht wirklich zufrieden, da mit der letzten Naht nur ein schmaler Streifen des Stoffes die Ecke sichert. Die Ecke ist bei Belastung also nicht richtig stabil. Ich habe mir also nochmal die Einschnitte vorgenommen und versucht einen Weg zu finden, der dieses Manko behebt. Hier nun die optimierte Variante:

Die Hong Kong Naht

Hong Kong Naht hört sich exotisch an, nach komplizierter, fremder Technik, ist aber eine (feine) Version der Kantenversäuberung. Und kompliziert ist die Verarbeitung auch nicht, wenn man weiß, was zu beachten ist. Sie benötigt nur ein wenig Zeit.

In Zeiten, in der die Overlockmaschinen Einzug in zahllose Nähzimmer gehalten hat, ist die Versäuberung von Kanten einfach und bei vielen gilt dies mittlerweile als gute Verarbeitung. Tatsächlich kommt die Overlockmaschine aus der Industrie, so dass diese Art von Kantenversäuberung einfach nur schnell und billig ist – denn dort ist Zeit nun mal vor allem Geld. Ich möchte niemanden die Overlockmaschine madig machen, sondern nur eine zu Unrecht etwas vernachlässigte Verarbeitungsmethode heraus- und vorstellen.

Anwendungsbereiche der Hong Kong Naht und passendes Material

Da es sich bei der Kong Kong Naht um eine Kantenveräuberungstechnik handelt, liegt es natürlich auf der Hand, dass damit die Kanten der Nahtzugaben gemeint sind.

Unabhängig von der Sichtbarkeit kann die Hong Kong Einfassung bei locker gewebten Stoffen, die stark zum Fransen neigen, eine bessere Sicherung der Kanten sein, als die Overlocknaht.

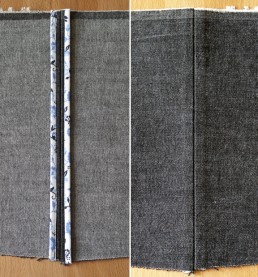

Bei der Hong Kong Naht wird die Kante mit einem Schrägband eingefasst. Entgegen der Anweisungen zahlreicher Videos und Blogartikel, die sich so im Internet finden, empfehle ich keine gekauften Schrägbänder, egal ob aus Baumwolle oder Satin. Bitte, bitte nicht, sie sind meist zu dick!

Diese Kantenversäuberung ist nicht unbedingt ein Selbstzweck – sie soll versäubern und gefällig für das Auge sein, so man sie sieht. Aber eines soll sie nicht: von außen sichtbar sein oder auftragen. Die Wahl des richtigen Materials für das Schrägband richtet sich also nach der Dicke und der Eigenschaft des Oberstoffes.

Entsprechend des Bildes ist meine erste Empfehlung für das Schrägband Futterstoff. Es geht auch ein sehr feiner Hemden- oder Blusenstoff und wenn es ganz fein werden soll Seidenorganza. Die ist übrigens weitaus besser zu verarbeiten, als die günstigere Polyester-Schwester. Aber das nur, wenn’s wirklich ganz schick werden soll. Chiffon ginge auch, aber das ist nur etwas für echte Feinmotoriker mit unendlicher Geduld. ![]()

Das Material des Schrägstreifen sollte unbedingt, sofern das Kleidungsstück später gewaschen werden soll, zu der Waschtemperatur passen und vorher dementsprechend vorbereitet sein. (Vorwaschen, Dämpfen o.ä.)

Wie man selbst Schrägband zuschneidet, ist zahlreich und meist zutreffend im Netz zu finden und muss an dieser Stelle nicht noch extra erklärt werden. Die Breite des Bandes sollte zwischen 3 und 4 Zentimetern liegen.

Wie näht man eine Hong Kong Naht?

Entgegen der schon oben genannter Videos und Artikel bevorzuge ich es, die Hong Kong Nähte vor dem Zusammennähen der Teile zu fertigen. Bei korrektem Zuschnitt hat man einfach weniger Gefummel, bzw. nicht soviel Stoff unter der Maschine zu bewegen. Die Nahtzugaben sollten mindestens 1 Zentimeter betragen, besser sind 1,5 Zentimeter.

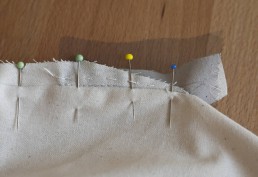

Der Schrägstreifen wird rechts auf rechts an die Kante des Oberstoffes gelegt. Für diejenigen, die sich noch unsicher beim Nähen fühlen, können den Schrägstreifen auch feststecken. Dabei sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass der Streifen nicht verzogen oder gedehnt wird – einfach glatt und locker festpinnen.

Das Bügelstück wird umgedreht und das Schrägband um die Nahtzugabe gelegt und zum Stoff hin glattgebügelt. Es gilt das zuvor Gesagte: rechter Winkel, kein Ziehen, kein Dehnen. Wer möchte, kann sich das Schrägband wieder stecken, muss es aber nicht, weil durch das Bügeln ein recht haltbarer Falz entstanden ist.

Eine saubere Kante mit der Hong Kong Naht

Hier noch eine kleine Erweiterung für den Fall, dass die Hong Kong Naht bis zum Rand des Oberstoffes reichen und entsprechend sauber aussehen soll.

Von rechts wird nun der Falz festgesteppt und die Kante am Anfang (oder am Ende, je nach dem) mitgefasst. Leider habe ich es beim besten Willen nicht hinbekommen, die Kante mit der Kamera scharf zu fotografieren – die hat sich immer wieder auf das Muster fokussiert. Das bitte ich an dieser Stelle zu entschuldigen und hoffe, dass es trotzdem noch verständlich ist.

Nach diesem kleinen Exkurs komme ich wieder auf unsere eingefassten Teile zurück.

Die Tücken der Hong Kong Naht

Ich möchte gerne noch mal einen kleinen Schlenker machen, um zu zeigen, weshalb ich so ausdrücklich auf das richtige Annähen und Bügeln hinweise. Die Kanten werden mit Schrägband eingefasst. Das ist durch seinen 45°-Schnitt natürlich besonders dehnbar, was ja bei Rundung durchaus sinnvoll und erwünscht ist. Die Dehnungsfähigkeit hat aber wiederum den Nachteil, dass sich das Schrägband in sich verziehen kann.

Also nehmt euch ruhig die Zeit für eine sorgfältige Verarbeitung, damit aus eurem Kleidungsstück ein Kunstwerk wird, an dem ihr hoffentlich auch lange Freude haben werdet.

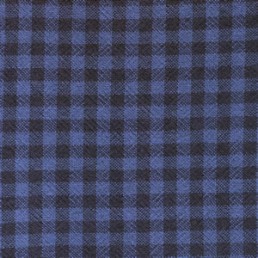

Zuschnitt von Karostoffen

Karo liegt wieder im Trend. Sagen jedenfalls die Défilés de mode für dieses Jahr. Das ist doch mal ein Grund, sich ein kariert-modisches Teil zu nähen.

Für den Zuschnitt ist das Karomuster allerdings eine besondere Herausforderung und ein wenig aufwändiger als bei einfarbigen Stoffen. Um korrekt zuzuschneiden, braucht es ein wenig Verständnis von Mustern, die ich kurz voran schicken möchte.

Der Rapport

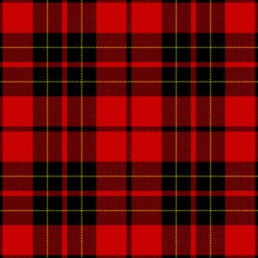

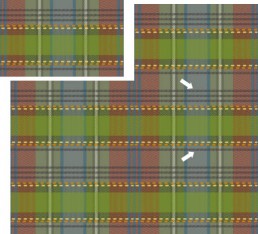

… mehrfarbigen Karos wie die schottischen Tartans. Allen gemein ist ein Musterabschnitt, der Rapport, der nach oben, nach unten und zur Seite wiederholt wird. Manchmal ist er regelmäßig, manchmal nicht. Dies zu ermitteln ist wichtig für die Auflage der Schnittteile und um einen gelungenen Übergang von einem Teil zum nächsten zu erzielen.

Noch deutlicher wird es mit einer Grafik, dass dieser Rapport unregelmäßig ist: Der Rapport ist oben links abgesetzt und man sieht über dem grünen Block drei dunkle Streifen und unter dem Grün nur einen dunklen Streifen. Das heißt, ein Schnittteil kann nicht auf den Kopf aufgelegt werden, sonst wird der gleichmäßige Musterverlauf gestört.

Damit kommen wir zur zweiten Besonderheit beim Zuschnitt von Musterstoffen. Wenn man mit seinem Schnitt dem Musterverlauf folgen möchte, benötigt man mehr Stoff. Eine Faustregel ist hier, dass es zwischen 2-3 Rapporten mehr sein sollte, als an Stoffmenge angegeben oder errechnet wurde.

Der Schnitt

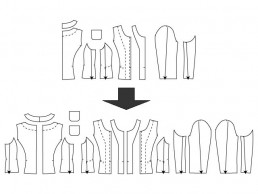

In der Regel erstellt oder kauft man einen Schnitt, der nur über die Hälfte des Umfangs geht – von der vorderen Mitte zur hinteren Mitte. In der Regel liegt der Stoff auch doppelt, so dass sich die spiegelgleiche andere Hälfte automatisch beim Zuschnitt ergibt. Soweit die Regel. Aber keine Regel ohne Ausnahme.

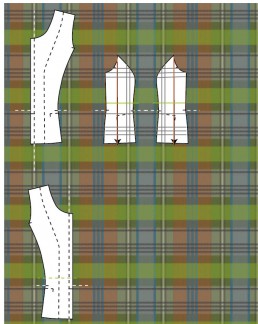

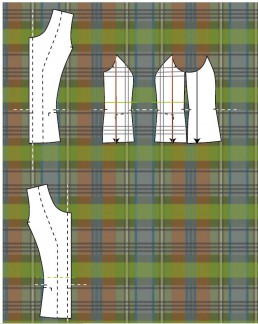

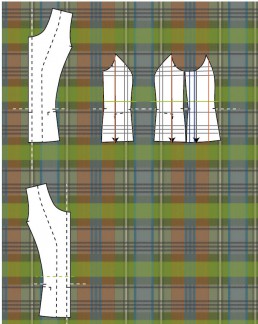

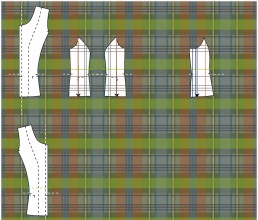

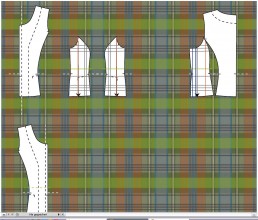

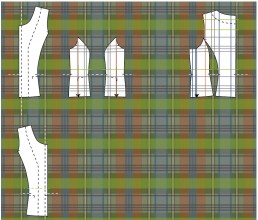

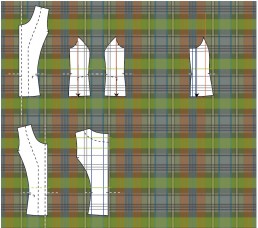

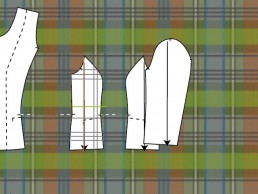

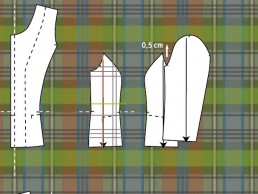

Für Karostoffe (und auch andere Musterstoffe) sollte der Stoff einfach liegen, also auseinander geklappt sein. Da braucht man nicht nur deutlich mehr Platz, sondern auch den kompletten Satz an Schnittteilen. Das heisst: alle Schnittteile müssen gespiegelt kopiert werden. Alle Schnittteile sollten sämtliche Passzeichen, einen eingezeichneten Fadenlauf und am besten noch eine Taillenlinie enthalten. Noch schöner wäre eine Brustlinie, die sind aber bei Kaufschnitten selten eingezeichnet. Die vordere Mitte sollte auch gekennzeichnet sein.

TIPP: Ich habe im Netz durchgängig gelesen, dass kleine Karomuster wie Vichykaro auch mit doppelt liegenden Stoffen zugeschnitten werden können. Aus eigener Erfahrung weiss ich aber, dass die Streifen selten exakt gerade verlaufen, wenn die Webkanten aufeinander liegen. Man kann jetzt natürlich hingehen und mühsam mit Stecknadeln die Karoreihen aufeinander stecken. Bis man das durch hat, kann man ebenso auch den Schnitt kopieren. Auf der sicheren Seite ist man damit allemal, weil man so alles im Blick hat.

Schnittauflage

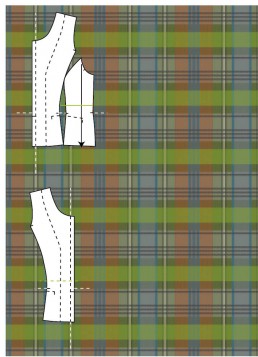

Der Stoff ist gebügelt und glatt ausgebreitet. Als erstes suche ich mir eine attraktive vordere Mitte im Karomuster aus.

Die vordere Mitte sollte symmetrisch in einer Karoreihe liegen. Dort legt man die vordere Mitte an, nicht die vordere Kante. Meist ist noch ein Übertritt für Knöpfe vorhanden, die aber später übereinander liegen. Das Vorderteil ist normalerweise noch recht einfach, entscheidet aber über die Wirkung des Musters. Es wird empfohlen auf Höhe der Brust keinen besonders auffälligen Streifen zu wählen, weil der Blick später von dieser Auffälligkeit angezogen wird, und je größer die Brust, umso mehr wird sie zum Hingucker. ![]()

Ich lasse das jetzt mal als Faustregel stehen, halte es aber nicht unbedingt für zwingend. Es kommt halt auf das Muster, die Brustgröße und der Farbigkeit des Stoffes an. Jedoch sollte man die Regel kennen, bevor man sie bricht. ![]()

Gut, die vordere Mitte hätten wir schon mal, jetzt müssen noch die markanten horizontalen Linien markiert werden. Hier ist es recht einfach: die hellgrünen Streifen sind ziemlich dominant – einen davon zu markieren reicht völlig aus. Die Position des grünen Streifens wird auf das andere Vorderteil übertragen und die entsprechende Lage auf dem Stoff ausgesucht. Bitte denkt daran, dass die Teile gespiegelt sind, der Musterverlauf muss demnach spiegelgleich sein!

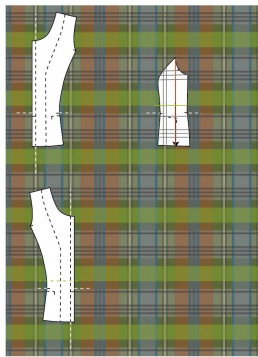

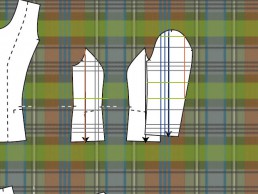

Das Auflegen der Schnittteile auf Musterstoffe verläuft in der Reihenfolge, wie die Teile später aufeinander folgen. Sie müssen dem Musterverlauf entsprechen. Demnach wird nun das vordere Seitenteil mit dem Fadenlauf am Stoff ausgerichtet und bis an das Vorderteil herangeschoben. Die äußeren Kanten müssen aneinander stoßen, die Taillenlinie übereinstimmen.

Hier noch der weitere Ablauf des Auflegens in ein paar Bildern. Das Prinzip sollte soweit klar sein und so langsam ist zu erahnen, warum man bei großen Mustern deutlich mehr Stoff benötigt. Da bei jedem Schnittteil nur ein bestimmter Musterabschnitt in Frage kommt, müssen die Teile entsprechend auf dem Stoff verschoben werden.

Bei den Grafiken kommt die Aufteilung soweit ganz gut hin – die Realität sieht ein wenig anders aus, und zu dem Zeitpunkt war ich mit dem Verschieben der Schnittteile noch nicht fertig. ![]() Es ist ein bisschen wie eine Mischung von Puzzeln und Tetris – je mehr Teile es werden, umso mehr muss hin und her geschoben werden.

Es ist ein bisschen wie eine Mischung von Puzzeln und Tetris – je mehr Teile es werden, umso mehr muss hin und her geschoben werden.

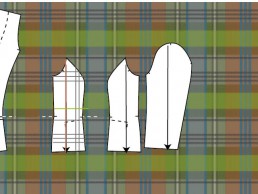

Der Armansatz bei Karomustern

Der Ärmel sollte natürlich so zugeschnitten sein, dass er in seiner Länge dem Muster des Oberteils entspricht. Hier sind die Passmarken für den Armeinsatz besonders wichtig.

Noch ein kleiner Tipp zu Nähen von Karostoffen

An sich ist das Nähen von Karostoffen nicht anders als bei anderen Stoffen, jedoch sollte man beim Stecken der Einzelteile unbedingt darauf achten, dass die Nahtlinien aufeinander passen, nicht die Kanten der Nahtzugaben. Das heißt, an den Nahtlinien treffen die horizontalen Streifen des Karos genau aneinander. Im Fall des korrekten Zuschnitts. Aber das sollte ja nun kein Problem mehr sein. ![]()

Das Couture-Knopfloch

So ein handgesticktes Knopfloch sieht von vorne sehr elegant aus. Die Rückansicht ist meist weniger schön. Damit kann man entweder leben oder man macht sich die Mühe, die Rückseite zu verschönern.

Das hier beschriebene Knopfloch kommt allerdings nicht so häufig zur Anwendung und eignet sich für Jacken, die vorne keinen Beleg haben, sondern bei denen das Futter bis fast an den vorderen Bruch geht.

Knopfloch sticken

Das Sticken des Knopflochs gehe ich mal in aller Schnelle durch, davon ausgehend, dass das Vorgehen soweit bekannt ist.

Futterpaspel

Für die Paspel schneide ich mir aus Futter Streifen zu: Die Länge des Knopfloches plus beidseitig 1 – 1,5 cm Nahtzugabe und in der Höhe 3-4 cm, die in der Mitte gefaltet werden. Die Höhe beträgt nach dem Umbügeln zwischen 1,5 und 2 cm. Insgesamt ist die Größe der Paspel vom Knopfloch abhängig und sollte entsprechend zugeschnitten werden.

Die Couture-Kür am Knopfloch

Das waren bis dahin die Vorbereitungen. Das Futter der Jacke kann nun, wie gewohnt, an die vordere Kante genäht werden. Bevor es nun wieder an die Knopflöcher geht, sollte alles noch mal gut gebügelt werden. Um jedes einzelne Knopfloch fixiere ich mit Heftgarn das Futter und den Oberstoff miteinander.

Auf der Rückseite sind die Nadelspitzen zu sehen und die Durchstichstellen werden mit einem Kreidestift markiert und die Punkte miteinander verbunden. Zur Sicherheit sollte der Abstand zur Kante und die Länge des Knopflochs noch mal nachgemessen werden. Am besten auch der Abstand der Knopflöcher untereinander, auf der Vorder- und der Rückseite sollten alle Maße gleich sein.

Nun folgt der Teil für die hartgesottenen Feinmotoriker:

Zu Beginn der Naht vernähe ich den Faden unter dem Futter, außerhalb des sichtbaren Bereiches und beginne an der äußersten Spitze. Das Futter versuche ich mit einer Stecknadel soweit wie möglich umzuschlagen und nähe die Kante im Millimeterabstand in kleinstmöglichen Stichen an die darunterliegende Paspel. Zugegeben, es ist eine absolute Fummelsarbeit, wo immer wieder die Kante mit einer Nadel nach innen geschoben werden muss, bevor man weiter nähen kann. Es ist also Geduld, Geduld und nochmals Geduld angesagt.

Chanel-Jacke Teil 2

Im ersten Teil ging es um die Vorbereitung, Zuschnitt und den Innenaufbau der Jacke. Bis jetzt liegen also noch immer die Einzelteile da, die nun endlich zu einer Jacke zusammenfinden sollen.

Nähte schließen

Nachdem nun alle Vorarbeiten erledigt sind, können die die Außennähte geschlossen werden. Aus praktischen Gründen klappe ich die Futterkante nach innen und stecke sie fest, so dass sie mir nicht in die Nähte rutschen können. Die geschlossenen Nähte werden auseinander gebügelt – am besten auf einem Ärmelbrett – und die Nahtzugaben danach etwas zurück geschnitten.

Belege

Und da ich schon mal dabei bin, bekommt auch der untere Saum einen Beleg. Dies ist jetzt wieder eine persönliche Entscheidung, da ich eine integrierte Fransenkante haben wollte. Wer lieber eine Bordüre anbringen möchte, der hat sich (hoffentlich) vorher eine Saumbreite zugeschnitten. Dann wird der Saum natürlich nur einfach umgeschlagen.

Futternähte schließen

Soooo, nun kommt endlich das Futter dran. Ich lege mir die Jacke über ein Ärmelbrett damit das Futter beidseitig rund fallen kann und lege die Nahtzugaben des Futters um. Zwischen der letzten Quiltnaht und den Kanten sollte etwas Luft sein, so ca. 2-5 mm, so dass das Futter nicht zu stramm anliegt. Meistens kann man mit ein wenig Fingerdruck auf die umgeschlagenen Kante ein sichtbaren Kniff erzeugen, der es möglich macht beim Zurückschlagen der Nahtzugaben diese ein wenig zurück zu schneiden, falls es nötig sein sollte. Da hat man dann eine Orientierung für die Nahtlinie.

An der vorderen Kante wird das Futter ebenfalls mit ein bisschen Dehnungsweite angeheftet – die Futterkante liegt ein wenig hinter dem Bruch.

Die so gehefteten Futterkanten können nun mit der Hand aneinander genäht werden. Für eine glatte und saubere Naht bietet sich der Matratzenstich an, der keinen sichtbaren Wulst hinterlässt.

Die Ärmel

Wie bei einem klassischen Ärmel bleibt die innere Naht vorerst offen, damit der Ärmelschlitz und das Futter gearbeitet werden können. Das weitere Vorgehen entspricht dem des Oberteils: Die innere Naht am Oberstoff schließen und ausbügeln, den Ärmel nach innen drehen und über ein Ärmelbrett ziehen, die Futternaht mit Dehnungsweite fixieren und nähen. Zum Abschluss wird das Futter gegen den Saum genäht. Die Ärmel können nun eingesetzt werden.

Hier mal ein kurzer Zwischenstand nach dem Einsetzen der Ärmel. Den Ärmelkopf habe ich mit einem eigenen Ärmelfisch ausgeformt. Wer gerne Schulterpolster einsetzen möchte, sollte das vor dem Schließen des Schulter- und Ärmelfutters tun. Da ich sehr gerade Schultern habe, habe ich lediglich ein Stück Domette-Vlies im Schulterbereich pikiert.

Taschen aufsetzen

Ohne Taschen geht es bei mir nicht. Zuerst habe ich die Taschenbeutel mit dem Futter verstürzt und dann an der angezogenen Jacke die Position bestimmt. Diese wird mit Heftgarn markiert, die Taschen aufgelegt, ebenfalls mit Heftgarn fixiert und dann mit feinen Stichen per Hand angenäht.

Nun müssen noch die Knöpfe positioniert und angenäht werden.

Das Goldkettchen

Die Jacke wird noch mal schön aufgebügelt und zum krönenden Abschluss kommt ein Kettchen an den Saum. Das Gewicht sorgt für einen glatten Sitz des Saumes, sollte aber nicht gerade eine Ankerkette sein. Mein örtlicher Baumarkt bot zahlreiche Ketten verschiedener Art und Größe an; das Gewicht richtet sich letztlich an der Schwere des Oberstoffes, je schwerer der Stoff umso schwerer die Kette, das muss man dann spontan vor Ort entscheiden. Und sie muss auch nicht unbedingt golden sein. ![]()

Mit dem Annähen der Kette habe ich erst ca. 6 cm hinter der vorderen Kante begonnen, die durch die Einlage, Knöpfe usw. vorne stabil genug ist. Der Faden liegt immer kurz vor der Kreuzung der Kettenglieder, dadurch bleibt die Kette schön glatt. Ich habe erst die eine Seite der Kette genäht und dann die andere, also einmal den Saum entlang hin und wieder zurück.

Fertig ist das gute Stück! Durch das eingenähte Futter bekommt die Jacke nicht nur einen wunderbaren Griff, man kann auch leicht rein und raus schlüpfen und sie trägt sich sehr angenehm.

Wer die Jacke mit Bordüren verzieren möchte, kann dies zum Abschluss noch tun. Hier gibt es unendlich viele Möglichkeiten, eine Bildersuche im Internet kann einem da unzählige Anregungen geben.

Zurück zur Chanel-Jacke Teil 1

Chanel-Jacke Teil 1

Diesmal habe ich etwas ganz Feines: Eine Jacke nach Chanel-Art. Die Jacke – Teil des berühmten Kostüms von Coco Chanel – ist in seinem Ursprung eher leicht tailliert, die Ärmel hatten eine Teilungsnaht von der Schulter bis zum Saum und waren schmal geschnitten. Bordüren an den Kanten, Taschen in Brust- und Hüfthöhe sowie das Kettchen am Jackensaum gehörten selbstverständlich zu dem Klassiker dazu. Seit Karl Lagerfeld die Leitung der Haute Couture des Hauses Chanel übernommen hatte, erfuhr diese Jacke jedoch zahlreiche Variationen.

Entscheidend an dieser Art von Jacke ist seine Verarbeitung. Insofern kann ich schon mal vorausschicken, dass man ein Freund des Handnähens sein sollte, wenn man sich an ein solches Projekt wagen möchte. Das Futter wird mit dem Oberstoff verbunden, so dass ein unvergleichliches, geradezu luxuriöses Tragegefühle entsteht. Die Ausgestaltung der Jacke muss sich nicht sklavisch an das klassische Vorbild halten, da können persönliche Vorlieben reinspielen. Grundvoraussetzung ist ein wirklich(!) passender Schnitt, den man unbedingt vorher mit einem einfachen Stoff zur Probe nähen sollte – erst recht, wenn die Jacke später aus hochwertigen Materialien gefertigt werden soll.

Stoffempfehlung: Für den Oberstoff bspw. melierten Wolltweet oder Bouclé. Für das Futter kann es entweder die günstige Variante mit einfachem Futterstoff sein oder, deutlich teurer und edler, Seidenfutter, wie Pongé-Seide.

Meine Interpretation dieser Jacke ist eher schlicht gehalten, so dass in der folgenden Beschreibung der Verarbeitung nicht alle Elemente der Fertigung einer Chanel-Jacke aufgeführt werden.

Zuschnitt

Mein Stoff ist eine Woll-Polyester-Mischung, wobei das Polyester hauptsächlich aus Chenille-Fäden besteht. Er ist grob gewebt und verzieht sich ziemlich leicht. Zudem stellte sich heraus, dass Kreide so gar nicht gut auf dem Stoff halten will. Deshalb habe ich den Stoff einfach ausliegen und muss die Kanten mit Heftgarn im Reihstich markieren. Sollte der Stoff ein Karo haben, so muss er sowieso einfach liegen und die Karos sollten an den Nahtlinien übereinstimmen. (Ein Tutorial für den Karozuschnitt findet sich hier.)

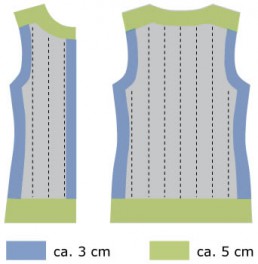

Nach dem Markieren wird zugeschnitten, wobei ich sehr großzügige Nahtzugaben stehen lasse: An den Nähten mindestens 3 cm, an der Schulter 5 cm und an den Säumen füge ich auch noch mal ca. 2 cm hinzu. Das muss natürlich schon beim Auslegen der Schnittteile berücksichtigt werden, sonst wird’s ein bisschen knapp.

Mit dem Futter wird genauso verfahren, nur hier kann der Stoff natürlich doppelt liegen und sehr wahrscheinlich auch mit Kreide markiert werden. Das Futter sollte ebenfalls mit sämtlichen Passzeichen versehen sein.

TIPP: Hebt euch die Zuschnittreste auf (außer natürlich die Super-Winzteile), ihr werdet sie für diverse Nähproben noch brauchen.

Einlagen

Zurück zu dem Oberstoff. Dort stabilisiere ich die Armausschnitte und die hinteren und vorderen Halsausschnitte mit einem aufbügelbaren Formband mit Kettstich. Die Knopflöcher werden mit einer passenden Bügeleinlage verstärkt. Hier kommen dann zum ersten Mal die Zuschnittreste zum Einsatz: Am besten man testet einige in Frage kommenden Einlagen aus und prüft die Dicke und das Verhalten des Stoffes.

Futter quilten

Nun wird das Futter von hinten auf den Oberstoff gesteckt und mit groben Pikierstichen fixiert. Dabei habe ich mir währenddessen die Teile über den Oberschenkel gelegt, so dass das Futter durch die Rundung Mehrweite in der Höhe und Breite erhält. Das muss unbedingt sein, denn das Futter braucht die Mehrweite, um sich nach dem Quilten immer noch den Dehnungen des Oberstoffes anpassen zu können.

Die Quiltnähte können waagerecht, senkrecht und/oder rechteckig sein, das richtet sich ein wenig nach dem Webmuster des Oberstoffes. Die Abstände zwischen den Nähten sollten auch nicht zu eng sein, 3-4 cm sind ein grobes Maß. Desweiteren müssen zu den Nahtkanten (nicht die Kanten der Nahtzugaben!) Abstände eingehalten werden, um später die Nähte noch komfortabel schließen zu können. An den Schultern und zum Saumbruch ca. 5 cm, an den Seitennähten sind ca. 3 cm ausreichend. Bei den Ärmeln sollte es genauso eingezeichnet werden. Die Nahtlinien zum Quilten werden unter diesen Aspekten markiert.

Nun sucht man sich aus den Zuschnittresten, Oberstoff und Futter, etwas längere Teile aus und pikiert sie miteinander wie bei den Schnittteilen. Mit diesem Stück müsst ihr den passenden Füßchendruck ermitteln. Genäht wird auf der Oberstoffseite und das Füßchen sollte den Oberstoff nicht vor sich her schieben, sonst staut sich der Oberstoff zunehmend. Wenn alle Einstellungen passend sind, kann’s mit dem Quilten losgehen.

Die Nähten werden am Anfang und am Ende nicht verriegelt und die Fäden jeweils etwas länger stehen gelassen. Nach dem Nähen klappt man den Oberstoff und das Futter auseinander, zieht die beiden Fadenenden nach innen zwischen die beiden Stofflagen und verknotet sie dort. Die Fadenenden werden anschließend eingekürzt.

Nach dem Quilten werden alle Teile sorgfältig abgedämpft. Nun müssen die Papierschnitte nochmals aufgelegt werden, um die markierten Nahtlinien zu überprüfen. Durch das Quilten, so ordentlich es auch genäht sein mag, verzieht sich der Stoff immer noch ein wenig, was jetzt korrigiert werden muss. Deshalb waren die Nahtzugaben im Zuschnitt auch so großzügig. Eventuell verschiebt sich die eine oder andere Nahtkante, dabei sind die Passmarken zu den angrenzenden Schnittteilen zu berücksichtigen.

Säume und Kanten stabilisieren

Die Säume an der Jacke und an den Ärmeln werden mit Organza stabilisiert. Die Vorgehensweise habe ich in einem früheren Artikel näher beschrieben und kann dort nachgelesen werden.

Die vordere Kante bekommt zur Verstärkung ein gefaltetes Baumwollschrägband. Auch das habe ich schon mal beschrieben: in dem Absatz “Die Kanten verstärken“.

Paspelknopflöcher

Bevor die einzelnen Teile zusammengenäht werden, arbeite ich die Paspelknopflöcher ein. Das geht so einfacher, als wenn die ganze Jacke dranhängt. Die Jacke muss nicht zwingend Paspelknopflöcher haben, da entscheiden der generelle Stil der Jacke und die eigenen Vorlieben.

Auch in Bezug auf die Knopflöcher sollte an Zuschnittresten probegenäht werden, um sich spätere Überraschungen an der Jacke zu ersparen. Wenn mal wo reingeschnitten ist, ist es schwer wieder zu beheben.

Weiter geht’s zum Teil 2 der Chanel-Jacke.

Teileinsatz bei einem angeschnittenen Ärmel

Im Zuge eines Probeteils stellte sich mir doch tatsächlich ein Nähproblem. Das kommt eher selten vor, allerdings auch die Situation, in der man vor diesem Problem steht.

Ich hatte ein Oberteil mit angeschnittenem Ärmel entworfen, der mit einer Wiener Naht kombiniert ist. Das seitliche Vorderteil verläuft nach oben sehr spitz zu, was das Einsetzen erheblich erschwert. Zugegeben, eine seltene Schnittvariante, wie z.B. der Keileinsatz am unteren Ärmel.

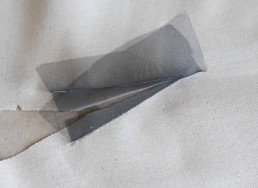

Stabilisierung der Spitze

Die schmale Spitze ist gewissen Belastungen ausgesetzt und würde ohne eine Stabilisierung dem nicht standhalten und aufreißen. Damit das nicht passiert, wird vor dem Einsetzen des Seitenteils die Spitze mit einem leichten, aber dichten Stoff hinterlegt. Um die Dehnbarkeit nicht einzuschränken, sollte das Stoffstück im 45°-Winkel (echter Schrägschnitt) zugeschnitten werden.

TIPP: Nehmt für diese Naht ein kontrastierendes Garn, das sich von der Farbe des Stoffes absetzt. Es wird nachher beim Einsetzen des Seitenteils einfacher.

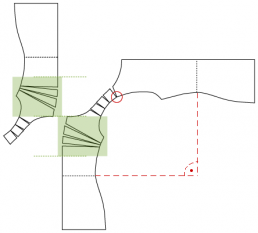

Einsatz des Seitenteils

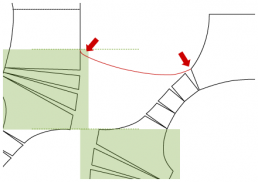

Nun kommt wieder die Nähmaschine an die Reihe. Die Lage der Nähte ist in der Grafik deutlich zu sehen: Die erste Naht mit der Einlage (rot) liegt innen, die zweite Naht (grün) mit dem Seitenteil knapp außerhalb daneben. Deswegen mein vorheriger Tipp, man sieht durch die andersfarbige Naht besser wo man entlang nähen muss. Da sie aber nachher innen liegt, ist das Garn von außen nicht mehr zu sehen.

Diese Spitzen sind nun bei Belastung ausreichend stabil. Im Prinzip eignet sich diese Methode des Hinterlegens für jede Art von Spitzen und Ecken, deren Nahtzugaben wegen einer Schräge zu knapp werden.

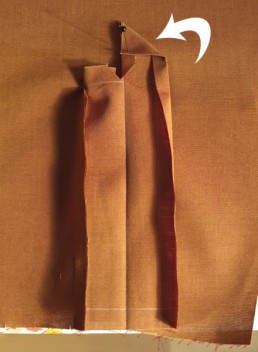

Ärmelschlitz - Variation aus einem Teil

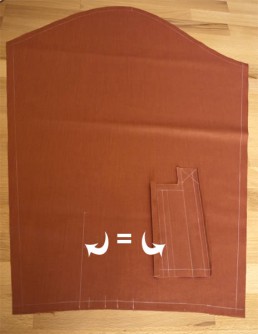

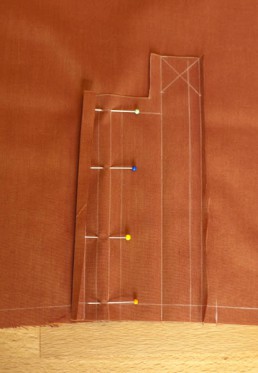

Viele Wege führen nach Rom, heißt es. Ähnlich verhält es sich mit Verarbeitungstechniken. Die hier übliche Methode der Ärmelschlitzverarbeitung an einem Herrenhemd hatte ich bereits in einem früheren Artikel vorgestellt. Vor einiger Zeit ist mir eine Ein-Teil-Variante der Schlitzverarbeitung begegnet, die ich mal ausprobieren und hier vorstellen möchte.

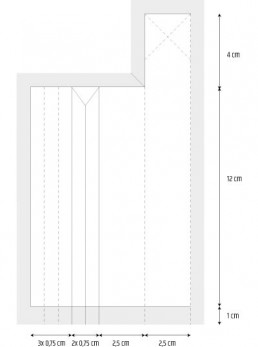

Am Anfang steht auch hier eine Schablone für die Schlitzabdeckung. Diese Schablone beinhaltet sowohl den schmalen Einfassstreifen als auch den Übertritt. An Ende des Artikels habe ich eine 1:1 Schablone zum Ausdrucken bereit gestellt, ihr könnt euch aber anhand des Bildes eine eigene Schablone erstellen. Die Nahtzugaben betragen rundherum 0,75 cm, an der unteren Kante wählt ihr die Nahtzugabe, die ihr an der Ärmelunterkante vorseht. In meinem Fall beträgt die Nahtzugabe dort einen Zentimeter.

“Zwei-Teil” vs. “Ein-Teil”

Letztlich tun sich die zwei Varianten wenig. Das Ergebnis ist gleich, eine Zeitersparnis habe ich nicht feststellen können. So bleibt es eine Frage der Gewohnheit und/oder welcher Methode man den Vorzug gibt. Bei beiden Varianten ist genaues Markieren und Arbeiten für ein sauberes Ergebnis notwendig, und, wie immer: bügeln, bügeln, bügeln. ![]()

Hier noch die versprochene Schablone zum Ausdrucken:

Schablone Ärmelschlitz (83 kb)

Twisted Shirt – Eine Theorie mit Schnitt

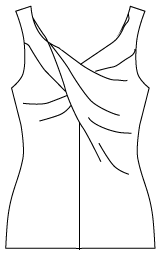

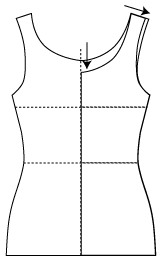

Vor einiger Zeit begegnete mir beim Surfen im Netz ein Shirt, das den Tüftler in mir herausforderte. Irgendein Designer hat’s mal gemacht, leider weiß ich nicht welcher. Aber egal. Der Clou an dem Shirt ist, dass es vorne gedreht ist und keine Schulternähte hat.

Das sah in etwa so aus. Nun ist so ein Twist nicht unbedingt geheimes Elitewissen, mit separaten Vorder- und Rückenteil auch nicht wirklich schwierig und vor allem mit Sicherheit stoffsparender. ![]()

Der Reiz bestand eher darin, die richtige Anordnung der Schnittteile zu finden, um die Schulternaht zu vermeiden.

Dies ist also eher eine theoretische Überlegung darüber, wie der Schnitt zu dem Shirt aussehen könnte und wie man dort hin kommt.

Den Schnitt entwickeln

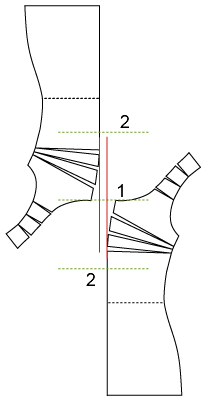

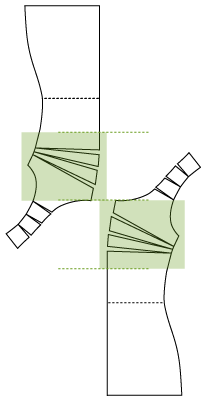

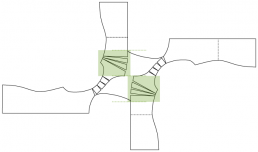

Das modifizierte Vorderteil wird nun gespiegelt und an der oberen Kante des Ausschnittes aneinander gelegt (1). Eine Mehrweite für den Twist wird als Abstand zwischen den Vorderteilen gelassen, das sind die roten Linien. Ich würde einen Abstand von ungefähr 2 cm wählen, der sich aber nach Brustumfang sicher verändern kann. Die grünen Linien (2) sind die Untergrenze des Twists.

Prototyp nähen

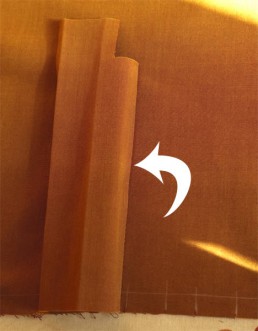

Das war soweit der theoretische Teil. Die „graue“ Theorie muss sich erstmal in der Praxis bewähren. Deshalb nähe ich zur Überprüfung ein Probeteil.

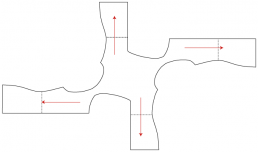

Wie man an den Fadenläufen sieht, kann der Schnitt sowohl an den Vorderteilen ausgerichtet werden, als auch – im rechten Winkel, an den Rückenteilen. Für so ein Shirt wird also ein Jersey benötigt, der sich beidseitig dehnt. Idealerweise ist die Dehnung in beide Richtungen gleich groß. Der große Nachteil ist allerdings, dass man ungemein viel Stoff benötigt.

Um diese Menge Stoff zu sparen, entwerfe ich den Schnitt in halber Größe, d.h. ich halbiere alle Maße und konstruiere mit denen.

Eines der Vorderteile wird umgeklappt und trifft auf die vordere Mitte des gegenüber liegenden Vorderteils. Die vorderen Kanten lege ich gegeneinander und steppe die langen Kanten zusammen. Vor dem Twist macht die Kante eine kleine Kurve (die Verbindungslinie zum hinteren Ausschnitt). Diese Kurve nähe ich ein kleines Stück zusammen. Das ist die Mehrweite, die ich beim Spiegeln der Vorderteile an Abstand gelassen hatte.

Da es sich ja um eine halbe Größe handelt, kann ich das Stück natürlich nicht anprobieren. In der Hinsicht hoffe ich ja möglichst bald eine entsprechende Schneiderpuppe erstehen zu können. Von der Ansicht her sieht es aber ziemlich richtig aus, also scheint die theoretische Überlegung soweit zu stimmen.

So reizvoll, wie die Sache ist: sollte ich ein Shirt mit Twist nähen wollen, so würde ich aus praktischen Erwägungen heraus die ganz normale Variante mit separaten Vorder- und Rückenteil wählen. Sie ist als Schnitt einfacher zu entwickeln, benötigt weniger Stoff – vor allem keinen Bi-Stretch und die Korrekturmaßnahmen für unterschiedliche Figuren sind auch leichter durchzuführen.

Aber man kann ja mal zwischendurch ein bisschen spielen. ![]()